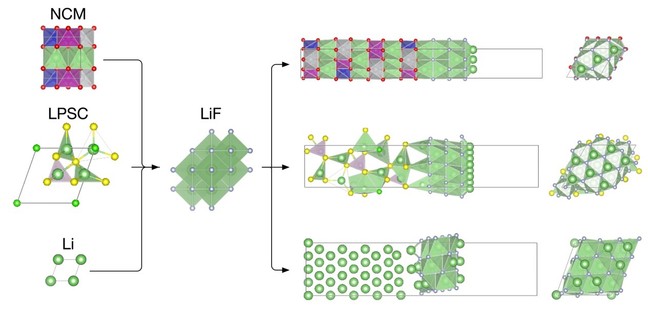

在固态和液态锂电池中存在着大量晶体界面,而界面稳定性和界面离子输运性质对电池的性能来说至关重要。原子尺度实验表征方法技术难度大、成本高昂,针对电池界面微观机理的研究尚不充分。其中,电极/电解质形成的无机晶体界面相(CEI、SEI)与电极材料间的跨两相离子输运机理一直是领域内的难题。原子尺度理论计算是揭示电池界面微观机理的另一种有效手段,其实现的关键在于构建满足周期性边界条件的稳态双晶模型(IBM),如图1所示。

图1 Li3MnCoNiO6(NCM),Li6PS5Cl(LPSC),锂金属(Li)晶体学原胞以及分别与LiF构成的稳态双晶模型

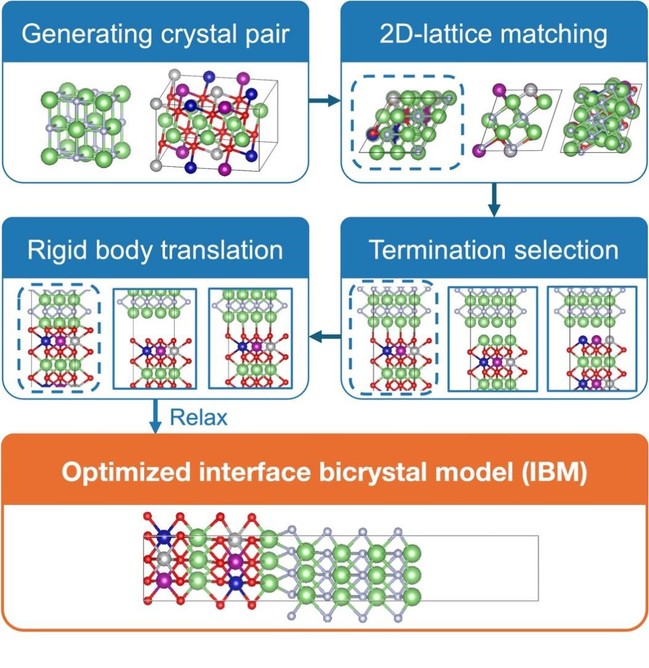

任意晶体的稳态IBM获取过程需要首先依次遍历 “晶格匹配(2D-lattice matching)”“端面搜索(termination selection)”“刚体平移(rigid body translation)”等由多重循环组成的复杂流程,生成大量初始结构。随后进一步对所有初始结构进行原子弛豫和能量计算,获得最优化的IBM。上述稳态IBM的获取过程不仅涉及大量复杂的晶体学计算和操作,还需进行大量的结构弛豫和能量计算。传统方法依赖人工建模和大量的高成本第一性原理计算,效率较低。

图2 获得稳态界面双晶模型的计算过程

为此,清华大学深圳国际研究生院助理教授侯廷政团队与香港城市大学(东莞)助理教授蒋璐合作提出了一种人工智能辅助的晶体界面稳态结构筛选优化工具——InterOptimus。该工具的算法流程(如图3所示)。InterOptimus可实现自动化的晶格匹配、端面搜索等过程,并通过对称性分析算法进行等价性去重避免了等价结构重复运算。作为该工作的亮点,InterOptimus创新性地采用通用机器学习原子间势(MLIP)和贝叶斯优化算法,对界面结构进行“预优化”,从而大大降低了获取稳态界面结构所需要的计算成本。

图3 InterOptimus界面计算工作流

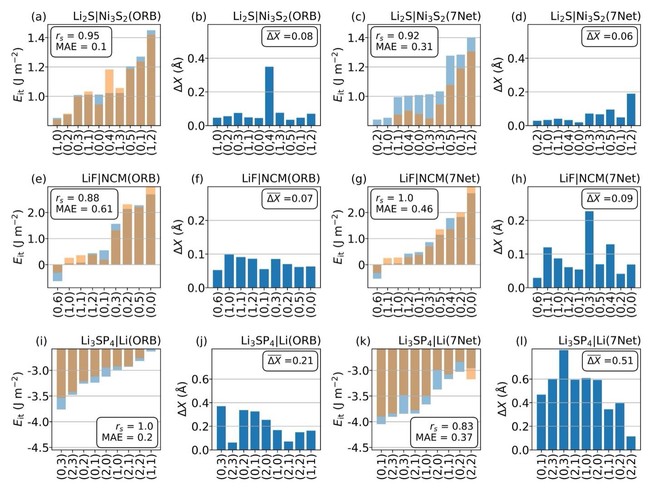

该工作依据伯克利材料科学人工智能模型榜单Matbench Discovery中的通用MLIP测试结果,使用精度排名靠前的多种MLIP对三种典型的锂电池材料界面体系(Li2S|Ni3S2, LiF|NCM, Li3PS4|Li)进行结构优化计算,并与基于密度泛函理论(DFT)的第一性原理计算结果进行对照。研究团队发现,名为eqV2, CHGNet,MACE,ORB,SevenNet的五种MLIP对随机取样界面均实现了能量接近于DFT精度的预测(图4)。这体现了通用MLIP运用于异质界面结构优化的潜力。

图4 计算所得静态晶胞能(a–h)和界面能(i–p):(a–f, i–n)为计算值分布,(g, o)为预测平均误差MAE,(h, p)为Spearman排序相关系数。蓝色、橙色、绿色分别代表Li2S|Ni3S2、LiF|NCM、Li3PS4|Li。

研究团队还进一步使用ORB和SevenNet两种计算成本较低的MLIP对三种材料体系的不同晶面匹配以及不同端面选取所确定的所有界面进行预优化,并根据预优化后的界面能进行能量排序。如图5所示,通过比较MLIP与DFT的排序结果,ORB对三种体系界面能的计算平均误差仅为约0.30J/m2,界面能排序预测准确率达到平均Spearman系数>94%。在三种界面体系中,ORB均正确识别出了能量最低界面。根据这一结果,采用合适的MLIP可将获取稳态界面所需要的DFT计算量减少至仅需一次,即选取MLIP所预测能量最低界面进行即可。使用DFT对MLIP预优化完成的结构进行高精度优化,并比较前后的平均原子坐标差异,界面结构在DFT优化前后保持高度一致。这意味着MLIP不仅实现了对稳态界面能量的准确预测,还实现了对界面原子结构的精准预测,进一步减少了DFT完成高精度优化所需要经历的迭代步数。最终,InterOptimus实现了界面建模过程的全自动化,将获取稳态界面的效率提升了10倍以上,且达到了接近DFT的能量预测和结构预测精度。

图5 界面能排序结果。MLIP(橙色)和DFT(蓝色)计算界面能:(a, c) Li2S|Ni3S2, (e, g) LiF|NCM, (i, k) Li3PS4|Li。:(b, d) Li2S|Ni3S2, (f, h) LiF|NCM, and (j, l) Li3PS4|Li。

该工作首次基于通用机器学习原子间势方法建立了用于材料晶体界面结构生成和优化的高通量计算工作流,解决了原子尺度界面结构建模难以自动化以及计算成本高昂的问题,为锂电池界面微观机理研究和数据驱动的材料界面研究提供了重要的工具。

相关成果近日以“优界:人工智能加速的锂电池异质界面稳态结构筛选优化工作流(InterOptimus: An AI-assisted robust workflow for screening ground-state heterogeneous interface structures in lithium batteries)”为题发表在期刊《能源化学》(Journal of Energy Chemistry)上。

论文共同通讯作者为清华大学深圳国际研究生院助理教授侯廷政和香港城市大学(东莞)助理教授蒋璐。第一作者为清华大学深圳国际研究生院博士后谢耀枢。论文作者还包括清华大学深圳国际研究生院贺艳兵教授、吕伟副教授、2023级硕士研究生杨俊、2024级博士生曹赟。该研究得到了国家自然科学基金重大研究计划、深圳市战略性新兴产业专项资金项目、深圳市基础研究项目、清华大学“水木学者”计划的支持。

论文链接:

https://doi.org/10.1016/j.jechem.2025.03.007

文/图:谢耀枢、侯廷政

编辑:戴雨静

审核:聂晓梅