近年来,锂离子电池(LIB)的可持续回收逐渐成为关注焦点。在电池的所有组分中,正极材料占据最大重量并主导了电池成本,其回收再利用刻不容缓。商业正极材料包括橄榄石型磷酸铁锂(LFP)、层状钴酸锂/三元材料以及尖晶石锰酸锂(LMO)。因为这些正极具有不同的晶体结构,目前的直接回收方法主要针对单一特定成分,同时处理多种正极材料仍面临很大挑战。传统火法或湿法回收通过高温熔炼或化学过程破坏电池材料,并需要复杂的步骤来分离不同的元素,导致二次污染。更重要的是失效LFP或LMO电池中的有价元素含量低,而这些方法产生的Fe/Mn产物具有较低经济价值,因此需要发展更好的回收技术来实现混合正极材料的经济回收。

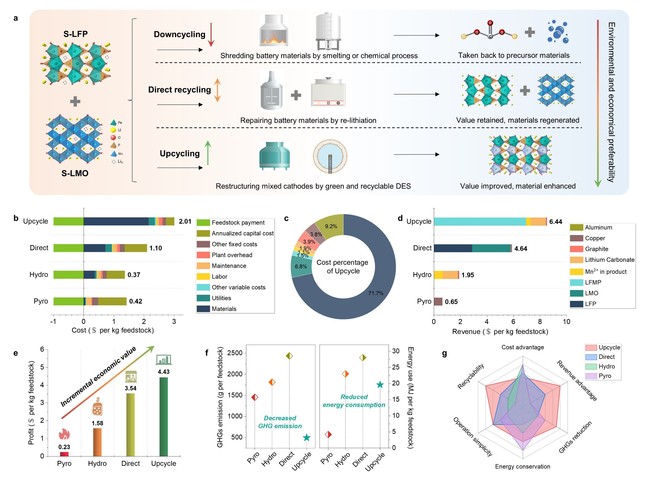

传统LFP电池的能量密度约为180 Wh/kg,远低于NMC/NCA三元电池(>250 Wh/kg)。尽管通过简化电池模块和提高体积利用效率等技术,如刀片电池、麒麟电池,已在电池组层面大大缩小了这一能量密度差距,但这些技术已接近极限。要进一步改善性能,必须提升LFP正极本身的能量密度,其中提高中值电压是最有效的方法。以过渡金属(TM = Mn、Co、Ni)替代Fe位点形成LiFexTM1-xPO4(如LiFexMn1-xPO4,LFMP)固溶体,被认为是提高工作电位的有效策略。同时废旧LIB中富含这些过渡金属,因此直接将失效LFP和富锰正极材料升级为LFMP正极是一种可行且经济的策略,不仅可解决混合正极材料回收的难题,而且能实现失效LFP材料的升级再利用。

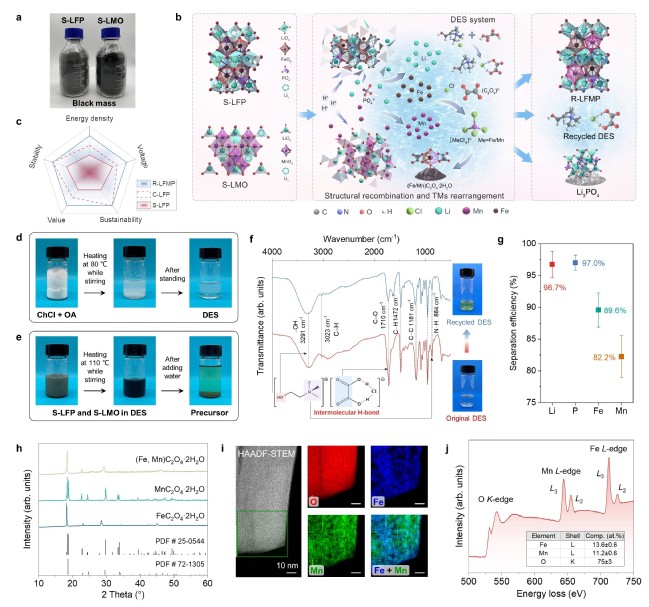

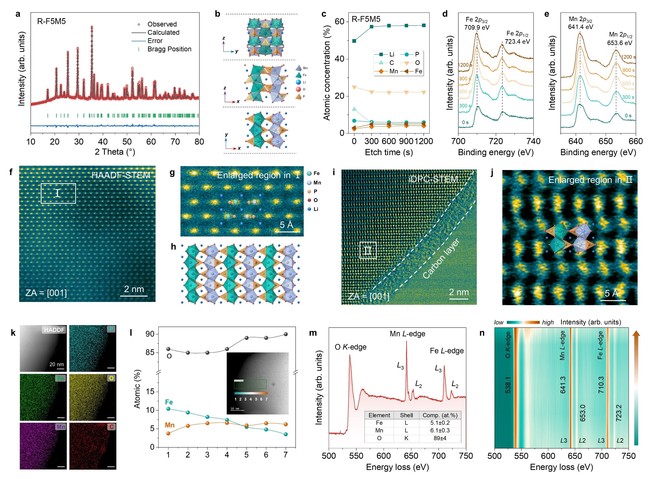

基于此,清华大学深圳国际研究生院周光敏副教授,中国科学院深圳先进院与金属研究所、深圳理工大学(筹)成会明院士,上海交通大学梁正副教授团队提出了一种针对混合失效正极材料(LFP+LMO)的升级回收策略,以绿色环保的低共熔溶剂为介质,通过结构调控和过渡金属替换,将其转变为更高能量密度的聚阴离子型正极材料。再生磷酸锰铁锂正极材料的中值电压和能量密度分别提升至3.68 V(相对于Li/Li+)和559 Wh/kg,均高于商业LFP(3.38 V和524 Wh/kg)。该策略可以实现混合正极中的全元素回收和溶剂的循环利用,同时可扩展合成其他高电压磷酸盐材料。经济性分析表明,升级回收策略具有更高的经济和环境效益,为回收低价值的混合正极材料升级为下一代正极材料提供了一种新思路。

失效磷酸铁锂和锰酸锂的升级回收过程

再生的磷酸锰铁锂正极材料的结构表征

再生的磷酸锰铁锂正极材料的电化学性能

不同回收策略的经济性分析

相关成果以“混合失效正极材料向高电压聚阴离子正极材料的可持续升级回收”(Sustainable upcycling of mixed spent cathodes to a high-voltage polyanionic cathode material)为题,发表在《自然·通讯》(Nature Communications)上。中国科学院深圳先进院与金属研究所、深圳理工大学(筹)成会明院士,清华大学深圳国际研究生院副教授周光敏,上海交通大学助理研究员王俊雄博士为该论文的通讯作者,清华大学深圳国际研究生院与上海交通大学联合培养博士生季冠军、清华大学深圳国际研究生院2021级硕士生唐迪为共同第一作者,论文作者还包括上海交通大学副教授梁正,清华大学深圳国际研究生院2023级博士生季昊铖,2021级硕士生马骏、庄兆丰,科研助理刘松。该研究得到国家自然科学基金委、科技部、广东省科技厅、深圳市科创委等部门的支持。

论文链接:https://doi.org/10.1038/s41467-024-48181-9

文/图:季冠军

编辑:叶思佳

审核:陈超群